物候相机在线监测

时间:2025-09-10

涉川

一、方案介绍

物候相机在线监测系统通过多光谱成像和自动化远程控制手段,实现对植物物候期的连续观测与数据采集。系统利用标准红、绿、蓝真彩色及窄波段近红外成像能力,结合高清成像传感器和网络传输技术,获取植物生长周期中芽生、展叶、开花、结果、落叶等物候现象的图像资料,并实现无人值守自动化运行。

物候相机在线监测系统通过多光谱成像和自动化远程控制手段,实现对植物物候期的连续观测与数据采集。系统利用标准红、绿、蓝真彩色及窄波段近红外成像能力,结合高清成像传感器和网络传输技术,获取植物生长周期中芽生、展叶、开花、结果、落叶等物候现象的图像资料,并实现无人值守自动化运行。

二、监测目标

-

连续获取植物物候变化的高清图像数据。

-

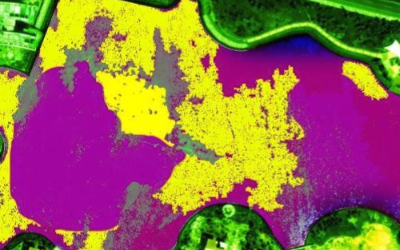

通过RGB与近红外图像计算植被指数(NDVI、GNDVI等),量化植被长势与覆盖度。

-

建立物候期变化的时序影像档案,为生态环境监测、农业生产决策和气候研究提供支撑。

-

实现远程化、智能化、无人值守的监测模式,减少人工巡查压力。

三、需求分析

-

数据完整性:保证四季连续采集,不受昼夜、天气和地域限制。

-

网络适配性:支持有线、无线和蜂窝网络多制式,适应不同环境下的传输条件。

-

存储与扩展性:支持大容量本地存储和云端备份,确保长期数据保存。

-

低功耗运行:具备休眠与唤醒机制,延长电池使用寿命,适合野外环境。

-

环境适应性:能在极端温湿度下长期稳定工作,具备防尘、防水、防冻性能。

四、监测方法

-

图像采集:相机定时拍摄红、绿、蓝真彩色和近红外波段影像,形成时序数据。

-

数据传输:采集的影像通过有线、WiFi或4G网络实时或定时上传至监测平台。

-

植被指数分析:利用红光(650nm±10nm)和近红外(850nm±10nm)影像数据计算植被指数,识别物候变化特征。

-

远程控制:支持远程变焦、参数调整和采集频率设置。

-

图像归档:在本地存储卡和云端平台进行双重存储,实现数据可追溯。

五、应用原理

物候相机通过光谱反射差异捕捉植被状态:

物候相机通过光谱反射差异捕捉植被状态:

-

植被在红光波段吸收强,在近红外波段反射强,利用两者的比值可计算植被指数。

-

RGB彩色影像提供直观的物候现象记录,近红外影像提供生理状态信息。

-

通过时间序列影像比对,可分析物候期的启动、持续与结束时间。

六、功能特点

-

多波段成像:支持RGB真彩色与近红外波段。

-

高清传感:配备500万像素CMOS感光芯片与6-12mm镜头,视场角60°-120°可调。

-

自动化运行:支持无人值守、定时采集、远程变焦。

-

灵活传输:支持有线、WiFi与4G网络,兼容动态与静态IP。

-

大容量存储:内置64G存储,最大可扩展至128G。

-

低功耗设计:具备休眠模式,功耗在0.9W~4.5W之间。

-

环境适应性:工作温度范围-40℃至60℃,湿度0~100%RH。

七、硬件清单

-

物候成像相机(含CMOS感光芯片、镜头、存储单元)。

-

图像采集控制单元(定时采集与远程控制)。

-

通信模块(支持有线、WiFi、4G网络)。

-

存储模块(64G,扩展至128G)。

-

电源模块(12V直流电源或12V锂电池组)。

-

防护外壳与安装支架(满足户外防护等级)。

八、硬件参数(量程、精度)

-

波段范围:标准红、绿、蓝真彩色;近红外峰值波长850nm±10nm;红光峰值波长650nm±10nm。

-

图像传感器:CMOS,500万像素,焦距6mm-12mm,视场角60°-120°。

-

存储容量:64G(可扩展至128G)。

-

功耗:休眠模式180mA(0.9W),工作模式900-1400mA(4.5W)。

-

电源:12V供电(直流电源或锂电池)。

-

环境适应性:工作温度-40℃

60℃,湿度0100%RH。

九、方案实现

-

选址与安装:在代表性植被群落或农作物田块布设相机,确保无遮挡视野。

-

网络配置:根据环境选择有线、WiFi或4G网络,配置动态或静态IP。

-

定时拍摄设置:设定采集频率(如每日3次至每小时1次),并配置夜间休眠。

-

数据存储与上传:实现本地存储与平台同步,确保数据不丢失。

-

平台对接:在监测平台建立影像归档、植被指数自动计算与物候曲线输出。

十、数据分析

-

图像处理:提取ROI(感兴趣区域)并进行影像增强。

-

植被指数计算:利用近红外与红光波段计算NDVI,分析长势。

-

时序分析:统计芽生、展叶、开花、落叶等物候阶段的时间节点。

-

趋势判断:结合气象数据(温度、降雨、光照)评估物候期变化规律。

十一、预警决策

-

生长异常预警:如NDVI突降、叶片提前黄化,平台自动标记并推送告警。

-

病虫害识别:通过影像异常识别叶片病斑或植株生长不均衡。

-

农业管理建议:结合物候期数据,提出灌溉、施肥与收获时机参考。

十二、方案优点

-

无人值守,节省人工巡查成本。

-

多波段监测,获取丰富的物候与生理数据。

-

高环境适应性,适合长期野外运行。

-

实时上传与本地存储双保障,数据安全性强。

-

可扩展接入其他传感器(气象、土壤墒情),实现综合生态监测。

十三、应用领域

-

林业生态监测:用于森林物候期、树种分布与季节性变化研究。

-

农业生产管理:用于农作物播种、生长、开花、收获时机监测。

-

气候变化研究:用于全球变化背景下植被物候响应机制分析。

-

城市绿地管理:用于城市绿化带、生态公园植被长势监测。

十四、效益分析

-

科研效益:为生态与气候模型提供长期物候数据。

-

农业效益:帮助农户精准掌握作物生长节律,提高产量与品质。

-

管理效益:支持政府与科研单位建立区域物候数据库。

-

经济效益:减少人工观测成本,提高数据采集效率。

十五、国标规范

-

《GB/T 15764-1995 林业调查与监测规范》

-

《GB/T 33481-2016 林业生态监测技术规程》

-

《GB/T 32164-2015 数字农业技术规范》

-

《GB/T 22262-2008 地理信息影像数据产品规范》

十六、参考文献

-

国家林业和草原局:《全国森林生态监测体系建设指南》

-

中国气象局:《气候变化监测技术方法》

-

国内外物候学相关研究论文与案例

十七、案例分享

某国家级森林生态站布设物候相机,连续5年记录阔叶林群落春季展叶与秋季落叶过程,结合近红外NDVI指数,揭示了气候变暖背景下物候提前10天的趋势,为区域生态应对提供了科学依据。

某国家级森林生态站布设物候相机,连续5年记录阔叶林群落春季展叶与秋季落叶过程,结合近红外NDVI指数,揭示了气候变暖背景下物候提前10天的趋势,为区域生态应对提供了科学依据。

上一篇:鱼塘智能养殖系统解决方案